お役立ちコラム お墓の色々

お役立ちコラム お墓の色々

- 供養をきわめる -

【日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ】平賀源内のお墓はどこにある?

現在(2025年)放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」にも蔦屋重三郎の仕事仲間として出演している平賀源内(ひらが げんない)。「エレキテルの復元」や「土用の丑の日にうなぎを食べる風習」を考えだしたことで有名ですが、実はその他にも蘭学者や本草学者、鉱山開発者に通俗小説、浄瑠璃の作者、そして芸術家…などいくつもの顔を持った人物でした。

現代でもその名を知らない人はいないほど有名な源内ですが、どのようにして多才な才能を持つ人物になったのか、そしてどんなものを生み出したのか、蔦屋重三郎との接点は。そしてそのお墓は一体どこにあるのかを、今回ご紹介して行きたいと思います。

子供の頃から天才肌

1728(享保13)年、讃岐国寒川郡志度浦(現在の香川県さぬき市)にて高松藩の蔵番(米蔵の番をする役職で、最下級武士)であった白石家の九人兄弟の三男として誕生した源内は、幼い頃から「天狗小僧」と異名をとり、発明家としての才能の片鱗がうかがえるようなユーモアやアイデアに富んだ仕掛けで人々を驚かすいたずらをしていたといわれています。12歳の時には「お神酒天神(おみきてんじん)」と言われる、酒を供えると天神様の顔がみるみる赤く染まっていくというからくり掛け軸を制作します。その評判が元となって注目され、13歳になると高松藩の藩医と儒学者のもとで本草学(薬や動植物を研究する学問)と儒学を学びます。

1749(寛延2)年、源内が22歳の時に父が死去しますが、兄達も早く亡くなっていたため、源内は父の跡を継いで高松藩の蔵番を継ぐこととなります。その際姓を昔の先祖が名乗っていた「平賀」と改めました。

1752(宝暦2)年、高松藩主の松平頼恭(まつだいら よりたか)にその才能を見出され、支援を受けて長崎に遊学します。源内が長崎で何をしていたのかは文献には残っていないのですが、本草学と油絵、オランダ語や医学などを学んだと言われています。留学を終えて長崎から帰郷後、病気と偽り妹婿に家督を譲って藩の仕事から離れます。

1755(宝暦5)年には量程器(歩数計)や磁針器(オランダ人が製作した方位磁石を模倣したもの)を製作。その後源内は、大阪や京都で学び、翌年には江戸へ赴き、本草学者の田村藍水(たむら らんすい)に師事して、儒学や医学を学びました。1757(宝暦7)年、漢学を習得するため、儒学者の林家に入門し湯島聖堂に寄宿。さらに2回目の長崎遊学では鉱山の採掘や精錬の技術を学ぶなど、源内は29歳にして興味のあるものすべてを学ぶような姿勢でした。

イベンターで流行作家で発明家で芸術家

源内は、日本最初の物産会(薬や物産を展示する会)を発案。1757(宝暦7)年から物産会を藍水とともに開催します。5回ほど物産会を開催すると、源内は新進の本草学者として名が知られるようになります。

1759(宝暦9)年に、高松藩は医術修業という名目で棒給・三人扶持(だいたい15石)を源内に与え、家臣として扱います。源内は翌年高松藩へ帰郷するも、江戸に戻るため1年で藩の仕事を辞職、この際「奉公構(ほうこうかまい:刑罰の一つで、将来の奉公が禁ぜられること。旧主からの赦しがない限りは将来の仕官が禁止されるため、通常の追放刑よりも一層重い罰)」となってしまったため、これ以後は幕臣への登用を含め他家への仕官が不可能となってしまいますが、そんなことは意にも介さず、源内は精力的に活動します。

江戸で興隆した大衆文芸の書き手としても活躍し、複数の筆名を使い分けて数々の話題作を上演。さらに「物類品隲(ぶつるいひんしつ)」という物産展に出展した品を紹介するカタログのようなものを刊行、硫酸ナトリウムの発見や鉱山開発、世界地図などの斬新な意匠を描いた焼物、「源内焼」(げんないやき)を生み出すなど、わずか10年ほどの間に、いろいろなことに挑戦しました。

また1762(宝暦12)年頃には生涯の友と呼べる蘭学者の杉田玄白と知り合っています。

1774年(安永3)年、マルチクリエイターとして名をはせていた源内に、蔦谷重三郎は接触を試みます。「吉原細見(よしわらさいけん)」といわれる吉原遊郭の案内書の編集者となった重三郎は、何とかして他から出版している案内書との差別化をしたいと考え、当時、時の人であった源内に序文を書いてもらう事を打診。序文を書いてもらった吉原細見は話題となり、重三郎はこれを足掛かりに出版業界に進出、大成功を修めます。

そして1776年(安永5)年、源内の発明の代名詞とも呼ぶべき、今でいうAEDのような扱いの静電気発生装置エレキテルの復元に成功します。

平賀源内のお墓はどこにある?

あらゆる分野に挑戦し、いろいろなものを作り出してきた源内ですが、わずか51歳でその人生に幕を下ろしました。源内の最期については諸説ありますが、史実としてわかっているのは人を殺してしまったとして出頭し、投獄された後、わずか一月後に獄中で死んだということだけです。

江戸の有名人が突如起こした凶行にもかかわらず、その動機をはじめ殺した相手すらはっきりしないのですから、もしかしたらその裏にはドラマで描かれるような「謀殺」があったのかもしれません。

源内のお墓は東京都台東区橋場2丁目、白鬚橋(しらひげばし)の西側の明治通りの歩道近くにあります。もともとはこの地にあった総泉寺というお寺に葬られました。その後総泉寺は関東大震災によって罹災し、板橋区に移転しましたが、源内のお墓は元の場所に残され、現在は国の史跡に指定されています。お墓は築地塀に囲まれた小さな一角にあり、木造の覆い屋に保護されています。

1.5mほどの高さのお墓の上の方に「平賀源内墓」の文字が、また下の部分には亡くなった日付である「安永八己亥年十二月十八日」と「智見霊雄居士」の文字が刻まれています。

また生まれ故郷の香川県さぬき市には「平賀源内記念館」が建設されており、その近くにある平賀家の菩提寺である自性院常楽寺にも妹の婿養子が建てたものとされる源内の墓所があります。毎年12月18日頃に源内を偲んだ追善法要が営まれ、多くの人々が参列します。

【平賀源内のお墓】東京都台東区橋場2丁目22−2

【平賀源内國倫之墓】香川県さぬき市志度 自性院常楽寺内

まとめ

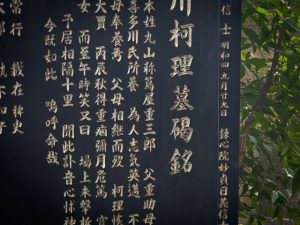

多彩な才能を持って人々を魅了し、愛された源内。葬儀を執り行った親友の杉田玄白は、墓の隣に平賀源内を称える碑を建立。石碑には「ああ非常の人、非常の事を好み、行いはこれ非常、何ぞ非常に死ぬる」(人と違い、好みも行いも常識を越えていたあなたは、死に方まで常識と違うのですか)と刻まれました。

生まれた時代が早過ぎたと称されることが多い源内ですが、そのすべてが成功したわけでもありません。一番評価されるべきなのは源内の才能ではなく、ひらめきとフロンティアスピリッツやチャレンジ精神なのではないでしょうか。

IT関係、開発などのお仕事をされている方や、コピーライターなどクリエイティブなお仕事に就かれている方、またそうでない方も、画家で彫刻家、建築家、自然・工学技術、哲学などあらゆる分野で革新的な成果を残し「万能の天才」と称されたレオナルド・ダ・ヴィンチに並ぶほど、革新的な成果を日本に残した源内のお墓を参ることによって、その優れたインスピレーションやフロンティアスピリッツを感じ取ることが出来るかもしれません。

今でも受け継がれる想いや絆があふれる場所お墓。一緒に訪れた人との語らいの時間にもなるのがお墓参りです。教科書や作品でしか知らない有名人・著名人ですが、お墓を巡ることで、実際にその人が生きていた時代を感じることができるでしょう。

マナーに十分に注意した上で、いろいろなお墓に参ってみてはいかがでしょうか。

なお、仕事仲間の蔦屋重三郎に関する記事もございます。併せてご覧ください。