お役立ちコラム お墓の色々

お役立ちコラム お墓の色々

- 供養をきわめる -

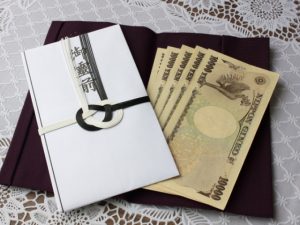

御香料とは?金額相場や基本知識・マナーについて徹底紹介

法要に参列するにあたって、御香料を包んでお供えするのは、故人への哀悼とその遺族への慰安を示す古くから受け継がれた大切な習慣の一つです。

しかし、初めて参列するような場合はどうしていいかわからないことも多いもの。

さらに葬儀や法要の規模が縮小傾向にある昨今、年々法要に参列することも減ってきて「御香料って御香典と何が違うんだったかな?」「いくらくらい包んだらいいんだったかな?」など色々あやふやになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、御香料の基本的な知識から、金額相場やマナーに至るまで、具体的に解説します。しっかりと理解して、いざという時、失礼や後悔のないようにしましょう。

御香料とは?

御香料とは、仏式の法要で故人に対する供養の意を込めて遺族に贈るお金のことです。単にお金を渡すのではなく、故人に対する追悼と遺族への慰めの気持ちを込めてお包みします。こういった習慣は、仏式ではない法要でも行われますが、宗教によって呼ばれ方に多少の違いがあります。

御「香」料と呼ばれるのは、かつて法要に参列する際には五供のひとつ「香」すなわちお香を持参してお供えしていたということに由来します。現代ではお香そのものではなく、お香をお供えする代わりにその価値と等しい金銭を贈るのが一般的です。

御香料と御香典の違い

御香料と一字違いで非常によく似た言葉に「御香典」があります。御香典は葬儀や通夜に際し、遺族に対して贈るもので、忌明けの後に香典返しが行われることが一般的です。一方、御香料は法要や回忌法要などの際に贈るもので、たいていの場合法要後の食事代に充てられるため、後日の香典返しは一般的にありません。つまり、御香料と御香典、両者とも同じく遺族に贈るお金のことを指しますが、葬儀や通夜に贈るか、その後の法要で贈るかのタイミングの違いによって呼ばれ方が異なります。

御香料の金額相場

御香料の金額は、故人との関係性や参列する本人の年齢、住んでいる地域、さらには会食まで含まれるものであるかなど参列する法要の内容によって異なります。

一般的に、故人と近しい関係にあるほど高額になります。また、本人が20代のうち相場は少し低く、30代を境目に上昇し、50代以降は目安となる相場の上限金額を包むことが多くなるようです。

故人との関係性ごとの金額相場

故人との関係 金額相場(30代未満目安) 金額相場(30代以降目安)

両親・義父母 30,000円~50,000円 50,000円~100,000円

兄弟・姉妹 10,000円~30,000円 30,000円~50,000円

祖父母・親戚・上司・取引先 5,000円~10,000円 10,000円~30,000円

友人・部下 3,000円~10,000円 5,000円~30,000円

知人・同僚 3,000円〜5,000円 5,000円~10,000円

法要後の会食に参加するのであれば上記に追加して参加人数ごとに5千円から2万円程度するのが無難です。また住んでいる地域によっては相場が少し高くなったり、逆に低くなることもあります。一概には言えませんが都市部では金額が高めに、地方では比較的安めになる傾向があります。

御香料の金額注意点

御香料の相場とは別に、避けたほうがよいとされる金額や、注意点もあります。お住まいの地域の違いなどによって考え方の違いがある場合もありますが、時代は変わっても基本的に日本人は縁起を大切にする傾向が強いため、遺族の気持ちに配慮する意味で、そのマナーを押さえておけば安心です。

割り切れる(偶数)金額や忌み数は避ける

御香料の金額は、一般的に偶数を避ける方が無難であるとされています。割り切れる数(偶数)は「縁が切れる」、2で割れることから「重なる」ということを連想させると昔から言われてきました。時代の変化や、地域によっては、偶数でも良いとするところもあるようですが、絶対に問題ないという確信がある場合を除いて、奇数の金額を準備した方が無難です。

また、忌み数といわれる「4」「9」も、「死」「苦」を連想させるため、日本では昔から縁起が悪い数とされており、避けるのがマナーです。逆に平常時は縁起が良いとされる「7」「8」も、忌み数ではありませんが、縁起が良い数は慶事にこそふさわしく弔事にいておいては、使うべきではないと考える人もいるため、避けた方が安心です。 基本的には「1」「3」「5」となる金額とするのが無難です。もし、「3万円では少ないけど5万円では多すぎる」「会食費を一緒に包んだら偶数になってしまう」など、避けたい数字になってしまう場合には、一部をお供え物としてお金以外の形で渡したり、御供物料として別に包んだりすることもできるので、状況に応じて工夫すると良いでしょう。

多すぎてもダメ

多ければ多いほどいいではないかと思う人もいるかもしれませんが、金額が多すぎると、相手にあらぬ疑いを抱かせたり、かえって恐縮させてしまったりしかねません。また、お金が重なりあっていることで、「不幸が重なる」ことを連想させるといわれ、縁起が悪いという考えもあります。ですので、多すぎず、あくまで相場に沿った金額を包むことがマナーとされています。

御香料の基本知識・マナー

金額以外にもいろいろと守るべきマナーや知っておきたい基本知識があります。マナーや基本知識をきっちり理解しておくことで、遺族に対して失礼のない対応ができるでしょう。以下では、御香料を包む際の基本的な知識とマナーを紹介します。

不祝儀袋の選び方

不祝儀袋は、御香料を包むための袋です。袋は「弔事用」として黒白や黄白の水引がついたものを選びます。結び方は「あわじ結び」または「結び切り」を選ぶのがマナーです。これは、「二度同じことが重ならない」「一度で終る」という意味があります。

不祝儀袋について詳しくはこちらのコラムをお読みください。

お札の入れ方

御香料を包む際のお札は、新札(新しいお札)を使わないことがマナーです。シワや汚れのひどい古すぎるものは避けて、適度に使用感のある旧札を選ぶとよいでしょう。どうしても手元に新札しかないという場合には、一度折り目をつけてから包むことが望ましいです。

また、できるかぎり「不幸が重ならない」ようお札の枚数を最小限にし、「顔を伏せ悲しみにくれている」様をあらわせるように、お札の肖像画を封筒の表側に対して裏向きに揃えて入れましょう。

表書きの書き方

表書きには筆ペンや毛筆で「御香料」や「御霊前」などと書きます。名前は表書きよりも少し小さめに書きましょう。宗教や宗派によって表書きが異なることがあります。市販で表書きが書かれているものを買う場合には特に事前に確認しておくことが重要です。仏教の場合、「御香料」や「御霊前」または「御仏前」が一般的ですが、神道の場合は「玉串料」「御神前」、キリスト教の場合は「御花料」と書くことがあります。

中袋の書き方

中袋には金額を記入します。金額は漢数字で書くのが基本で、表書きに例えば「金五千円」や「金壱萬円」と金という文字を頭に添えて漢数字の金額を書きます。市販のものは大抵中袋がついていますが、もしなかった場合は不祝儀袋の裏側に金額を記載すると良いでしょう。

不祝儀袋の持ち運び方

不祝儀袋は、袱紗(ふくさ)に包んで持ち運ぶのがマナーです。袱紗の色は緑や紫など暗色系のものを選ぶと良いでしょう。袱紗は、袋を保護するだけでなく、相手に対しての敬意を表すための持ち物です。直接カバンなどに入れるのは避けましょう。もし袱紗がどうしても準備できない場合はハンカチなどで包んで代用しましょう。

不祝儀袋の渡し方とタイミング

御香料を渡すタイミングは、法要が始まる前が一般的です。右手に袱紗をのせて、左手で取り出し、両手を添えて渡します。その際に長々とは話し込まず、短く一言添えてお渡しできるのが最善です。もし時間が間に合わず遅れて参加した場合でも、法要が終わる前に遺族に直接手渡すか、仏前にお供えしている場所があればそこに重ねる、もしくは会場で法要をしているのであれば受付に渡すのが良いとされています。

御香料を辞退された場合はどうすべき?

最近では遺族が親族以外の御香料を辞退することも往々にしてあります。辞退されている場合には、無理に渡すことで迷惑がかかってしまうことにもなりかねませんので、遺族の意向を尊重しましょう。何も持参しないことにどうしても抵抗があるのなら、代わりに供物や供花を持参するのもよいでしょう。ただし、金銭だけではなく供物や供花も辞退されている場合には、遺族の意向を尊重しましょう。

ご遺族への配慮を忘れずに

人が亡くなるのは突然のこと、そんな時だからこそ、自らの知識を問われる場でもあると言えるでしょう。どんなに気持ちを込めておこなったことでも、マナーや意味を知らずに行うと、「失礼」な行いとなってしまいかねません。遺族へ十分配慮しつつ、自分の気持ちが、きちんと相手に伝わるようにするためにも、正しい知識を持って、適切なタイミングで失礼のないように対応することが大切です。万が一の時に慌てないよう様々なマナーや知識を知っておくと良いでしょう。

香典についてのマナーはこちらにまとめた記事があります。