お役立ちコラム お墓の色々

お役立ちコラム お墓の色々

- 供養をきわめる -

【べらぼう】大河ドラマで渡辺謙・宮沢氷魚さんが演じる田沼意次・意知親子のお墓はどこにある?

NHK大河ドラマ『べらぼう』で、渡辺謙さんが演じる田沼意次(たぬまおきつぐ)。 江戸時代中期に幕政を担った意次が行った政治は「田沼時代」と言われ、商業や貿易に重点を置き、発展させたことで江戸の生活は豊かになりました。しかしその一方で、農村部では自然災害や飢饉で困窮した農民の離村、百姓一揆や打ちこわし(裕福な商人の店舗や家に対する暴動)が増えていきました。また幕府の利権を優先したことで賄賂が横行し、恣意的な人事も後を絶たなかったため、教科書に「賄賂政治家」と書かれていた時代もありました。

しかし、本当に意次の行った政策は悪政だったのでしょうか。今回は息子である田沼意知(たぬま おきとも)と共に行った政策や失脚した要因、意次・意知親子のお墓がどこにあるのかをご紹介していきます。

将軍に重用された田沼親子

1719(享保4)年、田沼意行(たぬま おきゆき)の長男として意次(幼名:龍助)は生まれます。父・意行は元々浪人でしたが、 徳川吉宗(とくがわ よしむね)に見いだされ、吉宗が第8代将軍に就任した際には将軍小姓となって吉宗に仕えます。

意行の息子、意次はその父のあとを継ぐ形で1735年(享保20)年に9代将軍・徳川家重(とくがわ いえしげ)の西丸小姓(江戸城西の丸の護衛)に抜擢されます。

その2年後、意次は従五位下・主殿頭(とのものかみ/宮中の清掃や灯火、薪炭、乗り物や調度品などを管理する役所の長官)に昇進します。そして1745(延享2)年、家重が将軍に就任した際、江戸城の本丸に仕えることとなり、1758(宝暦8)年には「御側御用取次」(将軍の側近)の職から1万石の大名に任命されます。このとき、18歳であった息子・意知も、従五位下・大和守という要職に取り立てられます。

意次は続く10代将軍・徳川家治(とくがわ いえはる)にも重用され、1767(明和4)年には側用人(将軍の側近でも最高位)に抜擢され、相良城の城主となります。1772年(安永元)年には、老中に就任し、領地は5万7千石に拡大します。息子・意知も、1781(天明元)年に奏者番(そうじゃばん/城中における武家の礼式を管理する役職)、1782(天明2)年に山城守となると、翌年の1783年(天明3年)には若くして若年寄(老中に次ぐ重職)にまで昇進することとなりました。

父子ともに幕府内で大きな権力を持ち、「田沼時代」と呼ばれる政治体制の一時代を築き上げたのです。

田沼時代

「田沼時代」とは、1767年(明和4年)から1786年(天明6年)頃にかけて、意次・意知親子が幕政の中心にいた時代を指します。この時期、従来の農本主義から貨幣経済へと、商業を活用した新しい経済政策が推進されます。意次・意知親子の政策の大きな特徴は、農民への年貢増税ではなく、都市で拡大していた貨幣経済に着目した点にあります。商人から営業税を徴収し、銅や鉄を幕府直営で専売。また、株仲間を公認し、製造や販売の独占権を与える代わりに、運上金や冥加金(みょうがきん)といった税を納めさせました。

さらに、銅や俵物(海産物)を輸出し、金銀を輸入する長崎貿易を積極的に奨励。印旛沼や手賀沼の干拓、新田開発、さらには蝦夷地開拓によるロシアとの貿易構想まで、広範な経済振興策が展開されました。こうした取り組みにより、江戸の都市経済は活性化し、貨幣経済の発展とともに、歌舞伎や浮世絵など江戸の町人文化も大きく花開いたのです。

つまり田沼政権は「米」から「金」へと経済の軸を移すという、ある種時代を先取りした画期的な政策を実行していたのですが、その一方で、役人と商人の癒着や賄賂の横行が問題化していくことになり、「金さえあれば何でもできる」という風潮が社会に拡がり、「政治腐敗を招いているのでは?」という疑念が庶民の中に生まれ、不満が蓄積していったとされています。

さらに1782(天明2)年には「明和の大火」や悪天候が、翌1783年(天明3年)には異常な寒さや「浅間山の大噴火」など、数々の大災害に見舞われ、「天明の大飢饉」と呼ばれる大飢饉が全国規模で拡大する事態に。庶民の生活は困窮し、武士や農民と商人との間で経済格差が広がっていき、その人々の不満は意次・意知親子に集中していきました。

意知の殺害と意次の失脚

1784(天明4)年3月24日、江戸城本丸御殿の中の間で、 若年寄の地位にあった意知が刺されるという衝撃的な事件が発生しました。犯人は24歳の旗本・佐野善左衛門政言(さの ぜんえもんまさこと)。将軍の外出時に警護を務める「新番」の役職に就いていた人物です。

事件の背景には意知に対する個人的な恨みがあったとも、組織的な暗殺であったともいわれていますが、意知がなぜ殺害されたかについては諸説あるため、詳しいことはわかっていません。

さらに意次を重用していた10代将軍・徳川家治(とくがわ いえはる)も1786年に死去。その直後、反田沼派の幕閣(ばっかく/幕府の重要政治家)によって当時老中の地位にあった意次は失脚させられます。

その後徳川家斉(とくがわ いえなり)が11代将軍として就任すると、意次は老中在任中の不正を理由に蟄居(ちっきょ:自宅での謹慎)を命じられただけでなく、意次の拠点であった大阪・江戸の蔵屋敷は没収され、領地の中心であった相良城も破却、財産までも取り上げられるという、極めて厳しい処分を下されます。このような仕打ちは、江戸時代における幕府高官への処分としては異例の厳しさでした。

その後、1788年(天明8)年に田沼意次は70歳で亡くなりますが、彼の死後、 意次のあとに老中に就任した松平定信(まつだいら さだのぶ)は、後に「寛政の改革」と呼ばれる、まるで田沼時代を否定するかのような徹底した倹約政策を打ち出しました。庶民の衣服の模様にまで制限を加えるほどの質素さが求められたこの改革に、江戸の人々は華やかだった田沼時代を懐かしく思い返したとも伝えられています。

意次・意知親子のお墓はどこにある?

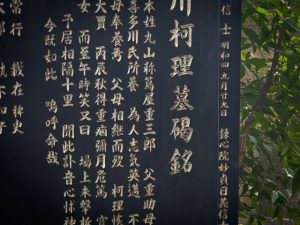

意次・意知親子は、東京都豊島区駒込にある臨済宗妙心寺派の寺院、勝林寺で現在も静かに眠っています。5mほどの高さの墓石の正面には「隆興院殿徒四位侍徒耆山良英大居士」の文字が刻まれていて、向かって左側には意次の亡くなった日付が刻まれています。また、意次のお墓の隣りには、田沼家累代の墓があり、その墓に刻まれた法名のなかに「仁良院殿光岳元忠大居士」という文字があります。それが意知の法名です。

【勝林寺】東京都豊島区駒込7丁目4

意知を殺害した「佐野大明神」政言のお墓はどこにある?

一方、当時意次・意知親子の政治に不満を持っていた江戸市民から「佐野大明神」、「世直し大明神」と称えられるほどの支持を受けた政言のお墓は、浅草の徳本寺にあります。

法名「元良院釋以貞」と刻まれた立派な墓石がたてられ、「世直し大明神」ののぼりが奉納されるほど江戸の庶民から支持されていたようです。その後東京大空襲などによって大きく損傷し、文字も一部しか残っていませんが、現在もなおそこに形をとどめています。

【徳本寺】東京都台東区西浅草1丁目3−11

まとめ

意次が多くの武士や商人と積極的に対話を重ね、当時の最先端の情報を政策に取り入れていたことは、あまり知られていません。実際、彼は幅広い分野の人々と交流していたとされ、例えば、サツマイモの栽培を広めて飢饉対策に貢献した農学者・青木昆陽(あおき こんよう)や、エレキテルを紹介するなど西洋科学に明るかった平賀源内など、当時の知識人たちとも親しくしていたと伝えられています。

また、賄賂を渡すというのは現代のそれと違い、あくまで「お礼」くらいの意味合いで、江戸時代では普通であった習慣であります。「悪政」 や「賄賂政治」といった見方は近年否定されつつあり、一説には、意次は受け取った賄賂を商人などに振る舞っていて、手元にはほとんど残ってなかったとも言われています。「田沼親子が賄賂で私腹を肥やしている」という評判がついてしまっていたこと、意次を重用していた家治が亡くなったこと、 数々の天災が重なったこと、そして息子・意知が殺されてしまったこと。いろいろな要因が重なって失脚した意次。 歴史にもしもはないですが、もしも意次が健在だったら、意知が亡くなっていなければ、「日本の夜明けは」もう少し早かったのかもしれません。

意次・意知親子のお墓を参ると、意次が目指したもの、若くして死した意知が作りたかった未来への想いが感じ取れるかもしれません。

お墓は受け継がれる想いや絆があふれ、過去の偉人が遺したその功績までをも感じ取れる場所。そして一緒に訪れた人との語らいの時間をもたらしてくれるのがお墓参りです。教科書や作品でしか知らない有名人・著名人ですが、お墓を巡ることで、実際にその人が生きていた時代を感じることができるのではないでしょうか。

マナーに十分に注意した上で、いろいろなお墓に参ってみてはいかがでしょう。